こんにちは。東京都品川区で主に業務用空調機器の修理・メンテナンスを行っております空調電機工業株式会社です。

東京では、12月に入っても上着のいらないような日があったかと思ったら、数日前から冬のような寒さがやってまいりました。気温の乱高下に体調を崩しやすいですよね。皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、今年の夏は昨年に引き続き猛暑日が続き、夜になっても気温が下がらなかったことから、一日中エアコンを止められないなんて声も聞かれました。そんな夏場にフル活動してくれたエアコンですが、寒くなってきた現在はどうされていますか。冷房を使用した後、そのまま放置していませんか?

エアコンを適切に管理することは、エネルギー効率を向上させ、電気代の節約にもつながります。また、故障リスクを減らし、高価なエアコンをできるだけ長く使用したいですよね。今回は、そんなエアコンのお手入れについてお話していきましょう。

【目次】

1. エアコンの仕組み

2. カビ臭がする理由

3. 自分でできるお手入れ

3-1 見える範囲の拭き掃除

3-2 フィルターの清掃方法

3-3 内部のクリーニングポイント

4. おわりに

1.エアコンの仕組み

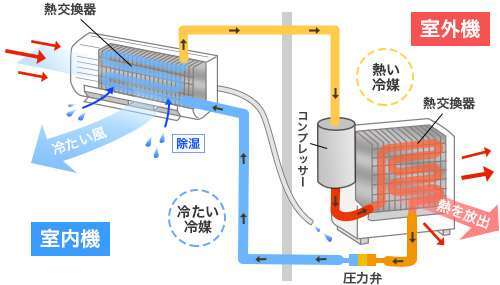

まず始めに、エアコンの仕組みについて簡単にお話しましょう。

冷房使用中は、冷たい冷媒(フロンガス等)が熱交換器を通ることで、エアコンから室内に冷たい空気を送風することができます。その際、冷たい飲み物が入ったコップの周りに水滴がつく(結露)ように、熱交換器が結露し、そこから落ちた水がドレンパンに溜まりドレンホースを通って外に排出されます。

暖房使用中は、冷房の場合とは逆になります。 熱い冷媒が熱交換器を通ることでエアコンから暖かい空気を送風できます。

2. カビ臭がする理由

「エアコンをつけたらカビ臭が...」という経験をしたことがある方、いらっしゃると思います。カビ臭がするのは、エアコン内部からカビ菌が室内に放出されるからです。エアコンの適切な管理をしておかないとエアコン内部にカビが繁殖してしまいます。カビが繁殖する主な原因は2つあります。

① 「ホコリや油分」

エアコンは空気を取り込むため、フィルターでブロックできないカビ菌、浮遊して

いるホコリや油分も取り込んでしまいます。これがカビの餌となってしまうのです。

② 「エアコン内部の湿気」

先に説明したエアコンの仕組みでも分かるように、冷房使用時はエアコン内部の

湿度が高くなりやすく、カビの成長に適した環境ができあがってしまいます。

以上のようなカビが繁殖する原因を排除するためには、以下の事を行いましょう。

(ア) エアコン室内機の見える範囲の掃除

(イ) フィルターの清掃

(ウ) エアコン室内機内部の乾燥

具体的な方法を次項からお伝えします。

3. 自分でできるお手入れ

3-1 見える範囲の拭き掃除

まず、エアコン室内機の見える範囲の拭き掃除をおこないましょう。見える範囲とは、本体カバーと吹き出し口(ルーバー)となります。

本体カバーに付着しているホコリを掃除機や乾いた雑巾等で拭き取ります。乾いた雑巾での落ちない汚れは、水に濡らししっかり絞った雑巾で拭き取ります。また、利用環境によっては油が付着している場合もありますので、家庭用洗剤を雑巾に浸み込ませ、しっかり絞ってから拭き取ります。洗剤によっては二度拭きをしなければいけないものもありますので、洗剤の使用方法をご確認下さい。

3-2 フィルターの清掃方法

次にフィルターが汚れていないか、取扱説明書に従い、室内機からフィルターを取り出し、チェックをしましょう。

汚れている場合、以下の方法で清掃を行ってください。

① 掃除機でフィルターについている汚れを取り除く。

② 水、又は中性洗剤を付けたスポンジで優しく洗い、しっかり水ですすぐ。

③ 陰干しでしっかりと乾かす。

④ 元の位置にセットする。

フィルターの清掃はシーズンOFFになってからだけではなく、使用中もこまめにおこないましょう。フィルターが詰まってしまうと吸気がうまくおこなわれずエアコンの効率も下げてしまうことになります。

「分かってはいるけどフィルターの清掃は面倒...」と、いう方にお勧めの方法があります。

本体カバーの吸気口にフィルターを貼り付ける方法です。エアコン用のものも売っていますが、台所の換気扇に使用するものでも代用することができます。

本体カバーの吸気口の周りに粘着タイプの面ファスナー(25㎜幅)の硬い方を1~1.5㎝にカットし数か所貼り付けます。吸気口に合わせたフィルターをカットし、面ファスナーにつけます。

我が家でもすべてのエアコンに換気扇用のフィルターをそれぞれの大きさにカットして面ファスナーに貼り付けています。フィルターが汚れたら交換して…というやり方をしていましたら、内部のフィルターがほとんど汚れていませんでした。表面のフィルターを交換するだけですし、汚れ具合も一目でわかります。オススメですよ。念の為、冷房を使用し始める前には内部のフィルターを清掃しています。

以前、フィルター自体に粘着テープがついているものを直接本体に貼り付けて使用しましたが、はがす際に粘着部分が本体に残ってしまうということがおこってしまいました。使用する際にはご注意下さい。

3-3 内部のクリーニングポイント

カビを発生させないようにするには、エアコン内部を乾燥させることが重要です。

エアコンの種類によっては、『内部クリーン機能』といってエアコン停止後に一定時間送風があり、内部の水分を蒸発させることができます。しかし、そのような機能がないエアコンの場合はどうしたらいいでしょう。

◎ 送風運転を3〜4時間行う。

送風機能は、エアコン内部に空気が流れることで乾燥させることができます。暖房機能でもエアコン内部を乾燥させることができますが、室内が暖かいとうまく作動しないので、送風運転がお勧めです。冷房機能を使用しなくなる時期、留守の間を利用して送風運転するといいと思います。

内部クリーニングといえば、市販のエアコンクリーナーを思い浮かべる方もいらっしゃると思います。使用してはいけないという事はありませんが、注意が必要です。特に、冷房を使用しなくなった時期に市販のエアコンクリーナーを使うはNGです。なぜなら、噴霧した薬剤が流れ切らず、ドレンホースの中で固まってしまうからです。冷房使用時でしたら、熱交換器についた水滴と一緒にドレンホースから流れ出る可能性がありますが、それ以外の時期は水滴が発生しないために流れ出ることが難しくなります。もし、ドレン詰まりを起こしてしまうと、次回冷房を使用し始めた時、ドレンホースから屋外に流れるはずの水が流れ出ない為、エアコン(室内機)の吹き出し口から結露した水が落ちてくることになります。こうなると、業者によるクリーニングが必要となってしまいます。しかも、固まってしまった薬剤を溶かすために手間や時間、材料もかかってしまう為、クリーニング代も高くなる可能性があります。さらには、故障して買い替えなければいけない状況になることもありうるのです。

エアコンのクリーニングは、高い専門知識が必要なので、ご自身での内部の洗浄などは行わないでください。掃除がしづらい箇所の汚れが気になる場合や既にカビが生えている場合は、専門業者にご依頼ください。

また、定期的にクリーニングを行っていれば、トラブル発生のリスクを減らすこともできますし、結果的に長くエアコンを使用することができるので無駄な出費を減らすことにもつながります。エアコンクリーニングは、一般的に1~2年に1回(ただし、利用環境によってはさらに短い頻度で行った方がいい場合もあります)おこなうことが望ましいです。

当社は、主に業務用エアコンのクリーニング・オーバーホール等もおこなっております。お気軽にホームページよりお問い合わせください。

4. おわりに

いかがでしたか。夏場なくてはならないエアコンを快適に使用するために、定期的な点検と適切なお手入れが必要であることがお分かりいただけましたでしょうか。エアコンへの負担を最小限に保つことが、環境への負担も減らすことに繋がります。

特に、業務用エアコンの管理者は、『フロン排出抑制法』によりエアコンの定期的な点検が義務付けられています。

① 簡易点検(管理者でも可)

3ヶ月に1回以上

② 定期点検(専門知識を有する者による)

・7.5kw以上50kw未満の機器 3年に1回以上

・50kw以上の機器 1年に1回以上

また、管理者は、機器ごとに点検・修理、冷媒(フロンガス等)の充填・回収等の履歴を記録し、機器の処分後、冷媒の処分が完了した日から3年間を経過するまで保存しなければいけません。なお、これらの規定を違反すると罰則が与えられます。

※詳しくは、2024年8月に投稿しましたブログ『業務用空調機器の管理者の役割とは?フロン排出抑制法』をご覧ください。

先日行われた国連気候変動会議(COP29)では、特に先進国への温室効果ガスの大幅削減が強く求められています。日本も新目標の検討を進めており、年内にも素案を示す方針であるとのこと。エアコンで冷媒として使用されているフロン類は、温室効果ガスの一つである為、『フロン排出抑制法』の遵守がさらに厳しく求められていくことになるでしょう。まだまだ認知度の低い『フロン排出抑制法』ですが、ある日突然役所の職員が訪問してきて指摘されてから慌てないためにも準備しておくことが必要です。

当社は、フロン排出抑制法を遵守し、お客様のご依頼により、ご予算に応じて、簡易点検・定期点検、資料の提供を行っております。お気軽にホームページよりお問い合わせください。